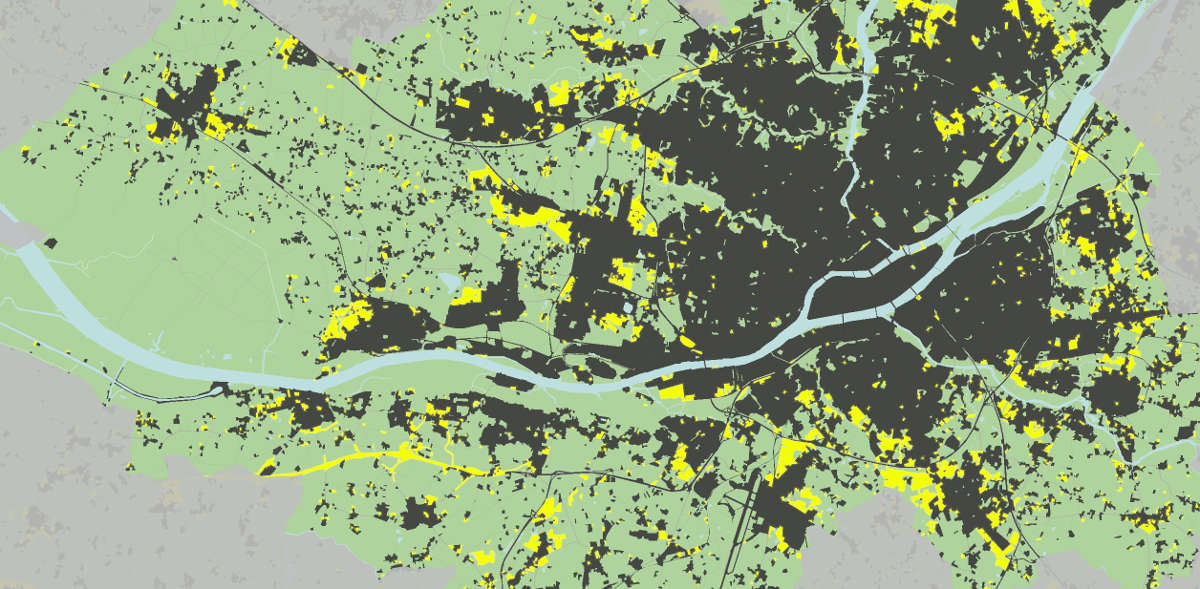

La forêt de Touffou, trésor de biodiversité de l’agglomération nantaise, est un havre de paix. Pour les promeneurs, bien sûr, mais aussi pour les chevreuils, engoulevents et autres tritons marbrés. Elle s’étend au sud de la commune de Vertou sur plus de 230 hectares. Une chance pour les habitants de la métropole, alors que le dérèglement climatique nous expose de plus en plus aux chaleurs étouffantes ou aux pluies torrentielles.

230 hectares, c’est à peu près la surface de bois et de forêts passés au bulldozer ces vingt dernières années à Nantes Métropole. Ce même territoire où l’on engage une politique ambitieuse de “renaturation”, tout du moins

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr

- J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

- Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

- Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

- 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

- Résiliation facile à tout moment

Mediacités offre l’accès à cet article aux lecteurs de News2Com

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr

- J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

- Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité