«La première tâche à laquelle je me suis attelée est celle de la métamorphose des quartiers populaires ». Dans son discours d’adieu, début mars, après quasiment un quart de siècle passé dans le fauteuil de maire de Lille, Martine Aubry a tenu à mettre en avant cette priorité de ses quatre mandats. Elle a également insisté sur « la place particulière dans [son] cœur » qu’occupait Lille‐Sud, véritable symbole de sa politique de rénovation. « Nous avons agi pendant près de vingt ans dans toutes les directions pour refaire de la ville à Lille‐Sud », a‑t‐elle affirmé.

Avec ses quelque 22 000 habitants, Lille‐Sud figure parmi les quartiers les plus peuplés après Lille‐Centre (30 000) et Wazemmes (27 000). Mais s’il attire des résidents, il souffre toujours de la mauvaise réputation qui lui colle à la peau depuis des décennies. Souvent désigné comme « quartier à éviter », « quartier qui craint », « zone sensible » ou encore « chaude », les qualificatifs sont toujours négatifs. De quoi susciter de prime abord la méfiance de tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés lors de cette enquête.

« Quand je suis arrivé à Lille‐Sud, les collègues m’ont dit : “Toutes nos condoléances” »

« Les journalistes ne viennent à Lille Sud que pour confirmer leurs préjugés ou clichés, attaque ainsi Toufik*, un travailleur social qui a œuvré dans le quartier pendant près de 15 ans. A chaque fois qu’ils viennent ici, c’est pour chercher du sensationnel, c’est pour amalgamer pauvreté, violence, drogue, communautarisme ou encore halal ou islamisme. Mais si on peut croiser de la pauvreté, du trafic ou encore de la rage à Lille‐Sud, il s’agirait peut‐être de se demander pourquoi et comment on en est arrivé là. »

La mauvaise réputation du quartier ne date pas d’hier. Venu du bassin minier en 1987, Jean Becquet, professeur d’histoire-géographie pendant trente ans au collège Louise Michel et actuel président du centre social l’Arbrisseau, y a tout de suite été confronté : « Quand je suis arrivé à Lille‐Sud, nombre de collègues m’ont dit : “Toutes nos condoléances”, c’est dire la réputation qu’avait le quartier. »

Sa prise de poste se révèle un « véritable choc ». « Il n’y avait pas de cantine. On m’expliquait alors que c’était culturel car les élèves, en grande majorité d’origine maghrébine, rentraient manger chez eux le midi. Il n’y avait pas non plus de préau et les toilettes étaient dans la cour », se rappelle‐t‐il, toujours aussi incrédule. En 1996, un passionnant documentaire sur l’arrivée de l’héroïne dans le quartier, « Une vie de chacal », montrait que Lille‐Sud était déjà en proie aux mêmes maux : trafic de drogues, violence, chômage et absence de perspectives…

85 % des élèves du collège sont boursiers

Trente ans plus tard, cette gangrène et la stigmatisation qui l’accompagne constituent toujours des obstacles pour tous ceux qui œuvrent au quotidien dans le quartier. C’est notamment le cas de Brahim Khiter, principal du collège Louise Michel et de l’équipe enseignante et éducative. Unique collège public du quartier, l’établissement affiche un indice de positionnement social qui le place en queue de peloton dans la métropole lilloise, tant en matière de mixité sociale que de capacité des familles à favoriser les apprentissages. Quelque 85 % de ses 440 élèves sont d’ailleurs boursiers.

Le collège a été reconstruit en 2007 mais cela n’a rien résolu. « Situé en plein milieu de Lille‐Sud, il lui est difficile d’échapper aux problèmes que connaît le quartier, souligne le principal. Il concentre un millefeuille de difficultés. Je dirai même que l’ensemble des maux qu’une société peut connaître existe ici. »

« On sait que les guetteurs sont très jeunes et souvent recrutés à l’âge du collège »

Arrivé il y a un an à la direction du collège, Brahim Khiter savait où il mettait les pieds. « Le collège est connu pour sa complexité. C’est justement ce qui m’attirait. » Classé REP+, il est doté de moyens renforcés pour favoriser la réussite scolaire. Il compte notamment deux conseillères principales d’éducation, une assistante sociale à temps plein et… un agent de prévention et de sécurité.

Ce poste n’est évidemment pas anodin dans un quartier marqué par le trafic de drogue. Le deal agit en effet comme un miroir aux alouettes auprès de jeunes qui voient là un moyen facile de gagner de l’argent, jusqu’à 100 euros par jour pour un simple guetteur. « On sait que les guetteurs sont très jeunes et souvent recrutés à l’âge du collège, observe le principal. C’est pourquoi nous avons imaginé plusieurs programmes de prévention (qui feront l’objet d’un prochain article). L’erreur serait de croire que le collège est un monde à part, coupé du quartier dans lequel il se situe. »

Un trafic de drogue qui se déplace

Le trafic de drogue n’est plus cantonné uniquement aux halls d’entrée ou dans les étages supérieurs des tours. Il est visible en pleine rue (sa description fera l’objet d’un prochain article). Concentré dans le milieu des années 1990 autour des fameuses Biscottes, ces deux barres d’immeubles massives aujourd’hui démolies mais qui continuent de donner leur nom au secteur, il se déplace en fonction des différents programmes de réhabilitation et de démolition.

« Malheureusement, c’est un phénomène enraciné de longue date, déplore le nouveau maire, Arnaud Deslandes. Les actions portées par le renouvellement urbain ont néanmoins permis un certain repli du trafic à Lille Sud. » Cette affirmation n’est toutefois pas confirmée par les policiers que nous avons interrogés. De plus, les statistiques au niveau de la ville ne permettent pas de distinguer une tendance nette. Pour le successeur de Martine Aubry, le trafic est aujourd’hui essentiellement circonscrit aux quatre tours.

Une simple marche dans le quartier suffit pourtant à constater un trafic bien installé dans la rue, dans différents points fixes. Selon les policiers rencontrés, le plus chaud serait situé actuellement derrière un magasin de poulets… à quelques pas du commissariat central.

Il n’en est pas moins vrai que ces quatre tours connaissent aussi un trafic intense et font régulièrement l’objet de descentes de police. Surnommées il y a quelques années les « tours de la mort » par la Voix du Nord, ou « tours de la beuh », elles sont situées entre les rues Alexandra David‐Neel et Flora‐Tristan et gérées par LMH, l’office public de HLM de la Métropole européenne de Lille (MEL).

« Il a fallu des années pour les reconquérir grâce à la mobilisation de la justice et de la police, mais on a réussi le pari de la rénovation sur ces tours, se félicite Maxime Bitter, directeur général de LMH. Sur l’une d’entre elles, nous étions à plus de 50 % de logements vacants. Aujourd’hui nous n’en avons plus que 8 à 10 sur un total de 125 logements. » Les appartements sont donc reloués petit à petit mais « les effets du trafic teintent toujours ces tours d’une image négative », reconnaît‐il.

Ces quatre tours seraient‐elles les « Biscottes » d’autrefois ? Difficile en tout cas pour les autorités d’imaginer les faire tomber, même si elles défrayent régulièrement la chronique. « Elles font partie d’un vaste projet de résidentialisation, explique Arnaud Deslandes. On ne peut pas les démolir car elles offrent des typologies de logements rares sur la ville. » De fait, les grands appartements de quatre et cinq pièces, adaptés aux familles nombreuses, sont de moins en moins proposés dans les programmes des promoteurs immobiliers.

250 à 300 millions investis en 15 ans

Les Biscottes, elles, ont eu moins de chance. Leur destruction a d’abord laissé place à d’immenses terrains vagues pendant près de deux décennies. Elles sont aujourd’hui remplacées par la ZAC Arras‐Europe qui comprend 2 000 nouveaux logements, une bibliothèque neuve, la salle de spectacle le Grand Sud et des espaces verts. Le chantier de Lille‐Sud est toutefois loin d’être terminé comme le constatait encore Mediacités il y a un an, dans une pérégrination entre les nombreux secteurs rénovés et les îlots en attente de démolition ou de rénovation.

Si le chantier est colossal, les fonds alloués le sont tout autant. « Les programmes de l’Anru ont permis d’injecter près de 250 à 300 millions d’euros à Lille‐Sud ces 15 dernières années pour refaire de l’habitat, du logement, et du service public », souligne Arnaud Deslandes. Il a fallu également tout repenser pour mieux connecter le quartier au reste de la ville.

« Je ne veux pas de ghetto dans la ville, surtout pas de ghetto »

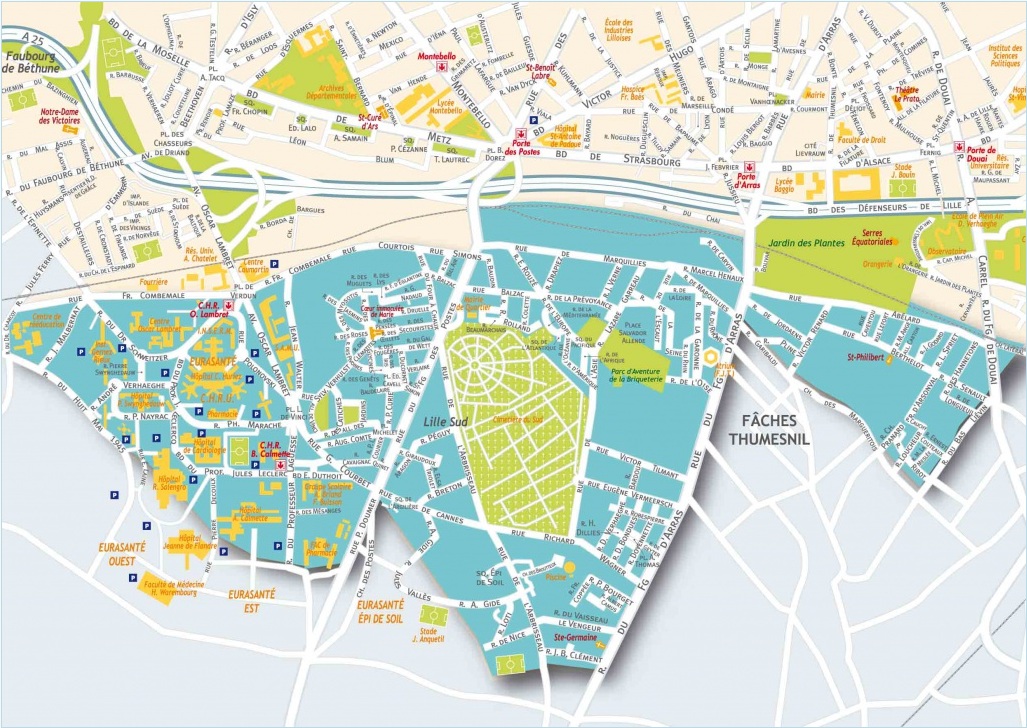

C’était déjà une priorité dans les années 1990 pour Pierre Mauroy, l’emblématique prédécesseur de Martine Aubry. « Je ne veux pas de ghetto dans la ville, surtout pas de ghetto », l’entend-on dire dans le documentaire « Une vie de chacal ». Lille Sud est en effet physiquement coupé du reste de la ville par le périphérique. Très enclavé, il connaît à l’époque un enchevêtrement de rues qui l’enferme littéralement sur lui‐même.

« Le quartier avait été pensé comme un village dans la ville, précise Jean Becquet. Malheureusement, avec les années, tout le monde s’est rendu compte que cette configuration était davantage propice au trafic de drogue. »

Arrivé à Lille en 2006, Maxime Bitter, qui dirige aujourd’hui le principal bailleur social de la métropole lilloise, se souvient d’une impression de check‐point à l’entrée du quartier. « On ne traversait pas le pont qui mène à Lille‐Sud depuis la Porte des Postes si on n’était pas habitant de Lille‐Sud. Vingt ans plus tard, on le traverse avec beaucoup de sérénité grâce aux travaux d’éclairage réalisés et aux investissements publics. »

Au delà du pont, c’est l’ensemble du quartier qui a bénéficié des efforts et des investissements de l’État, de la MEL, de la Ville et des bailleurs. « C’est plus propre, plus vert. Les grands immeubles ont été fragmentés pour laisser place à des habitations plus petites. C’est plus aéré et moins coupe‐gorge », résume Rachid*, ex‐animateur à Lille‐Sud et ancien du quartier. « Une trentaine de rues ont été créées ou prolongées pour sortir le quartier de cet enchevêtrement de culs de sac et de terrains vagues, souligne pour sa part Arnaud Deslandes. Et l’édile d’affirmer : « Lille‐Sud est un quartier à part entière, c’est une vraie réussite de Martine Aubry ».

Vraie réussite ? Sur le plan du bâti et des infrastructures, peut‐être. Économiquement et socialement, c’est beaucoup moins net. Le pont rénové n’a pas suffi à faire venir les Lillois des autres quartiers à Lille‐Sud. « Ils n’ont traversé que très peu la passerelle, assure Toufik*. Pour preuve, le Faubourg des Modes [avec ses boutiques de créateurs], pensé initialement pour rendre le quartier aussi attractif que le centre‐ville ou le Vieux‐Lille, s’est révélé un échec. »

Le constat est par ailleurs mitigé pour l’ambitieux centre commercial Lillenium qui a ouvert ses portes en 2020. Ses enseignes plus haut de gamme n’ont pas réussi à attirer dans le quartier une clientèle extérieure, plus aisée. La question de son image est à nouveau posée. Quant aux locaux, aux moyens limités, beaucoup continuent d’aller faire leurs courses en périphérie.

En termes de services, de nombreux équipements municipaux ont vu le jour : des terrains de foot et de tennis, des salles de sport, une piscine, un hall de glisse et une salle de spectacle. Les deux centres sociaux, l’Arbrisseau et Denise Cacheux, ont été refaits à neuf tout comme des écoles et le collège. Des services de l’État ont également été délocalisés sur le quartier : la nouvelle cité administrative, la chambre des métiers et de l’artisanat et même le commissariat central de la Lille.

Une mixité sociale toujours introuvable

Malgré tous ces efforts, la mixité sociale tant recherchée ne se voit toujours pas. Ni chez les élèves du collège Louise Michel. Ni dans les chiffres de l’Institut national de la statistique (Insee): près de six habitants sur dix du quartier vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 58,25 % de la population en 2021 contre 27 % dans l’ensemble de la ville de Lille. Et la proportion d’étrangers dans le quartier a sensiblement augmenté entre 2006 et 2021, passant de 14,3 % à 18,9 %, signe d’une propension toujours plus forte à attirer les défavorisés.

Malgré un gain de plus de 2 300 habitants sur la même période, et l’ajout de 2 680 logements supplémentaires, selon l’Insee, la population s’est insuffisamment diversifiée. Et si les travailleurs sociaux observent de nouveaux arrivants depuis quelques années, il s’agirait, selon eux, de personnes en grande difficulté, comme les familles monoparentales. « En réalité, dès que les personnes issues du quartier commencent à s’en sortir, elles finissent par le quitter et sont remplacées par des familles encore plus pauvres, affirme même Toufik. Résultat, on assiste à une paupérisation encore plus marquée. »

Cette évolution trouve sa traduction au niveau du deal, dans les rues de Lille‐Sud. « On trouve beaucoup de clandestins, de mineurs isolés ou encore de toxicomanes qui vendent pour avoir leur dose », observe un policier de l’Office anti‐stupéfiants. Les dealers s’adaptent aussi à cette clientèle en lui vendant des doses de plus en plus petites, et donc moins chères.

Maxime Bitter, le directeur de LMH reconnaît que cette situation ne favorise pas la diversification de la population. Le taux de vacance de logements un peu plus élevé que dans les autres quartiers de la métropole, selon lui, trahit ainsi le fait qu’« il y a encore un travail de reconquête à faire. Cela s’explique notamment à cause des problèmes de sécurité ». Mais il retient surtout le fait que les lourds investissements consentis par les bailleurs, l’Etat et la ville de Lille depuis 2003 ont permis « de renouveler l’offre et attirer des classes moyennes ».

Alors, certes, de nouvelles familles correspondant à ce profil sont venues. « Mais on ne les croise pas, note Lahbib, animateur au PRJ, le pôle ressource jeunesse du centre social l’Arbrisseau. Elles fréquentent très peu, voire pas du tout, les infrastructures. Et finalement, on ne les rencontre pas. »

Juste en face du centre social, rue du Vaisseau le Vengeur, des immeubles modernes rouge vif dénotent avec les plus anciens, souvent gris. Aux premières loges de la transformation du quartier, Lahbib s’imagine habiter un de ces logements neufs. « Par curiosité, j’ai appelé pour connaître le loyer : 1100 euros pour un F2, s’étrangle-t-il. Et, il fallait percevoir un salaire minimum trois fois égal ce montant. » Ces nouvelles habitations sont donc clairement destinés à des foyers plus aisés

Autre déception perçue chez les habitants du quartier, le sentiment de ghetto persiste toujours, notamment chez les plus jeunes. « J’ai l’impression que les politiques se sont dit : on va mettre un maximum de services dans le quartier comme ça les jeunes de Lille‐Sud ne sortiront pas de leur quartier. Comme s’ils n’avaient pas envie de nous voir en centre‐ville », estime Samir*, 16 ans, qui habite à la résidence de la Briqueterie.

Un avis que conteste évidemment le maire, Arnaud Deslandes. « C’est le quartier où la rénovation urbaine a été la plus massive, martèle‐t‐il. Et la plus exemplaire, aussi bien sur le plan de la mixité sociale et fonctionnelle que sur celui de la refonte de l’espace public et du cadre de vie. » Il concède toutefois que « ce sentiment de ghettoïsation persistant provient peut‐être de la difficulté pour les jeunes des quartiers populaires à décrocher une première expérience professionnelle ».

L’action économique, parent pauvre de la requalification

L’action économique reste en effet l’angle mort de la politique de requalification des quartiers. A Lille‐Sud, le taux de chômage au sens de l’Insee frôlait les 25 % en 2021, soit neuf points de plus que la moyenne lilloise. Face à l’argent facile du trafic de drogue, cette faiblesse de l’emploi ne peut que peser. Tout comme la stigmatisation du quartier peut empêcher le développement d’activités. A cet égard, le volontarisme de Rotterdam, qui rachète des commerces, peut être une source d’inspiration.

La tactique de Rotterdam dont Lille pourrait s’inspirer face au trafic de drogue

Après avoir passé presque 35 ans auprès de la jeunesse de Lille‐Sud, Jean Becquet, reste pour sa part convaincu que travailler à changer l’image du quartier peut fournir une issue. « Même si certaines problématiques, notamment sociales, se sont aggravées, j’ai envie de croire que les choses peuvent toujours changer. Il y a tout de même de vraies réussites, des jeunes qui sortent d’ici médecin, pilote ou enseignant », souligne‐t‐il. Avant de reconnaître, dans un sourire : « Faut être un peu utopique, quand même. »

*le prénom a été modifié

Cet article est le fruit d’un partenariat éditorial avec Vers Beton, média local d’investigation basé à Rotterdam. L’ONG Journalismfund nous a attribué une bourse afin d’enquêter de manière croisée sur l’impact du trafic de drogue sur la rénovation urbaine de quartiers populaires : Lille‐Sud dans la capitale de Flandres et Rotterdam Sud, dans le grand port néerlandais. Il fait partie d’un dossier « Lille‐Rotterdam : deux villes face au trafic de drogue » qui comprend d’autres volets :

- La tactique de Rotterdam dont Lille pourrait s’inspirer face au trafic de drogue

- Partage du business, guetteurs à trottinette et toxicos SDF : À Lille‐Sud, le trafic de drogue s’enracine (à paraître le 15 mai 2025)

- La bataille de Lille Sud pour empêcher ses jeunes de basculer dans le trafic de stups

- Nouvelles maisons, vieux problèmes : le regard d’un media néerlandais sur la rénovation de Lille‐Sud

Merci pour cet article complet.

Dommage qu’une partie des millions d’euros de la rénovationurbaine n’ait pas été utilisée pour supprimer la coupure urbaine en desservant le quartier avec la réalisation de nouveaux ponts, passerelles ou plateau piétonnier au‐dessus du périphérique.

Une correction : vous faites référence à plusieurs reprises aux « Biscottes ». Ces immeubles HLM détruits dans les années 1980–90 se situaient entre la Porte d’Arras et la Porte des Postes, boulevard de Strasbourg, à Moulins pas à Lille sud.