Des cris dans la nuit noire qui viennent du large. De femmes, d’enfants, de personnes âgées qui ne parviennent pas à se hisser sur une embarcation de fortune. Et puis des corps qu’on retrouve au petit matin sur la digue, chariés par les flots. Ce dimanche 14 janvier, cinq nouveaux migrants sont morts au large de Wimereux (Pas‐de‐Calais), a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar). Un autre est dans un état « d’urgence absolue ». Et on compte 32 rescapés qui, demain, chercheront à nouveau à parcourir la trentaine de kilomètres qui séparent les côtes française de l’Angleterre au péril de leur vie.

Selon le ministère britannique de l’Intérieur, près de 30 000 migrants ont tenté de franchir la Manche en 2023. C’est moins qu’en 2022 (ils étaient 45 774) mais plus que pour toute autre année. L’année dernière, les Afghans étaient la première nationalité représentée avec 20 % des migrants, devant les Iraniens (12 %), les Turcs (11 %), les Erythréens (9 %) ou les Irakiens (9 %). La plupart fuient leur pays pour des raisons économiques. Longtemps tolérante, la Grande‐Bretagne n’en peut plus de les accueillir. Son premier ministre Rishi Sunak a promis de stopper les arrivées. Une promesse bien illusoire…

Derrière les morts, il y a aussi des disparus et le chagrin des familles plongés dans une terrible attente. Un collectif de cinq journalistes et photographes (Maïa Courtois, Simon Mauvieux, Maël Galisson, Nicola Kelly et Valentina Camu) s’est fixé pour mission de retrouver les disparus de la Manche afin de leur redonner une existence. Une tâche ardue, de très longue haleine, qui fait suite à une incroyable recension des migrants morts durant leur périple, amorcé en 2015 et publié sur le site Les Jours.

Mediacités est très heureux de valoriser ce travail au long cours. L’enquête que nous publions ci‐après reconstitue avec minutie les conditions d’un naufrage intervenu dans la nuit du 11 au 12 août 2023. L’un de ces nombreux drames que nous laissons glisser dans l’oubli et qui finissent par nous laisser indifférent. Or derrière la brutalité des statistiques, il y a des hommes et des femmes qui se sont arrachés à leur pays en quête d’une vie meilleure. Cette enquête leur rend un ultime hommage.

Jacques Trentesaux, directeur de la rédaction de Mediacités

« C’était le moment le plus dur et difficile de ma vie. J’ai traversé beaucoup de pays durant mon exil et connu beaucoup d’épreuves, mais ce naufrage, c’est mon pire souvenir. » Accroupi en tailleur sur une couverture étalée au milieu d’un campement près de l’hôpital de Calais, Fazal Rahman est encore secoué, deux semaines après l’évènement. Cheveux bruns, barbe de quelques jours bien taillée, les traits tirés mais souriant, le jeune Afghan de 19 ans originaire de la province de Baghlân, au nord de Kaboul, revit cette terrible nuit du 11 au 12 août 2023 et le naufrage du zodiac sur lequel il avait embarqué avec une soixantaine de personnes.

Ce soir‐là, Fazal quitte le camp avec un groupe d’exilés afghans, direction la plage. C’est le moment qu’ils attendaient depuis longtemps. Le jour du passage vers l’Angleterre, ultime étape d’un périple de plusieurs mois, voire d’années pour certains, qui les aura fait traverser des dizaines de pays depuis l’Afghanistan. Il est 23 heures, la nuit est tombée, et le groupe doit traverser les friches couvertes de hautes herbes et de fossés. Ils n’ont pour seule boussole que leur téléphone, indiquant un point GPS transmis par le passeur.

Après de longues minutes de marche, le bruit des vagues résonne dans l’obscurité : le petit groupe vient d’atteindre le point de rendez‐vous. « Sur place, on a tous éteint nos téléphones portables pour éviter d’être repérés par la police ou la gendarmerie », précise Fazal. Commence alors l’attente au milieu des dunes plongées dans l’obscurité. Le ronflement d’un moteur vient rompre le silence de la nuit. C’est le signal. Le groupe s’élance vers le rivage. L’Angleterre n’est plus qu’à 30 kilomètres.

L’embarquement se fait dans la précipitation et les coups de pression du passeur. « Nous étions beaucoup sur la plage, certains exilés ont pris peur et ont refusé d’embarquer », indique Abdul Wahid*, un autre rescapé originaire de la province de Wardak au sud‐ouest de Kaboul, rencontré des semaines plus tard dans un restaurant kurde du nord‐ouest de l’Angleterre. « Les passeurs ont été violents avec eux et les ont forcés à monter dans le zodiac », se souvient‐il. Le trop grand nombre de passagers pèse sur le zodiac, dont le moteur se bloque dans le sable. De longues minutes à pousser l’embarcation et plusieurs litres de gasoil sont nécessaires pour désensabler le bateau, qui s’éloigne ensuite des côtes françaises.

“J’ai vu plusieurs personnes mourir devant moi”

“Certains passagers portaient des gilets de sauvetage, d’autres des bouées gonflables, mais beaucoup n’avaient aucun matériel”, indique Fazal. La mer est agitée et “de grandes vagues font entrer de l’eau dans le bateau surchargé”, complète Abdul Wahid. Paniqué, un ami de Fazal, Niamatullah Shinwari, compose le 112 pour alerter les secours. Il essaie, encore et encore, d’appeler à l’aide. Mais la communication passe mal et Niamatullah Shinwari, qui s’exprime difficilement en anglais et en français, peine à se faire comprendre. Ses appels restent vains.

Près d’une heure après le début de la traversée, le moteur tombe en panne de gasoil. Le conducteur s’échine à vouloir le faire redémarrer, sans succès. « C’est à ce moment qu’un des flotteurs du bateau a littéralement explosé, explique Fazal : tout le monde est tombé à l’eau. » Au milieu du chaos, certains naufragés parviennent à s’accrocher à l’épave de l’embarcation, d’autres se retrouvent dispersés sous l’effet des vagues et des courants. C’est la panique. « J’entendais des personnes crier « Help ! Help ! Help ! » et demander à ce que quelqu’un appelle les secours », se remémore Fazal. « J’ai tenu une corde qui dépassait du zodiac, c’est comme ça que j’ai réussi à survivre », précise Abdul Wahid.

Fazal, lui, s’accroche de toutes ses forces à une bouée gonflable, se maintient pendant de longues minutes à la surface dans une eau glacée, avant de perdre conscience. « J’ai vu plusieurs personnes mourir devant moi », souffle‐t‐il. Alertés par six navires de commerce entre 4h20 et 5h00 du matin, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (Cross) Gris‐nez lance une opération de secours à laquelle s’associent les sauveteurs britanniques. Les naufragés sont secourus, une partie des rescapés est déposée au port de Calais, l’autre au port de Douvres, en Angleterre. « Quand j’ai été secouru par les sauveteurs britanniques, j’étais encore conscient, se rappelle Abdul Wahid. Je suis tombé dans le coma quelques minutes après être monté sur leur bateau. » Il se réveillera, quatre jours plus tard, dans la chambre d’un hôpital de Douvres.

Six corps seront repêchés au petit matin, dont celui de Niamatullah Shinwari, le migrant qui a tenté à plusieurs reprises d’appeler les secours. Six morts auxquels la préfecture maritime ajoutera un disparu dans son bilan officiel de l’opération publié le 12 août. Un funeste bilan qui aurait pu laisser les familles dans une insupportable attente sans le travail de Mohammad Amin Ahmadzai, le responsable de l’Association solidarité culturelle et insertion des Afghans (Ascia) basée à Lille.

“Les familles m’ont envoyé des centaines de photos de leurs proches”

Dès qu’il apprend la nouvelle du naufrage, Mohammad Amin Ahmadzai prend contact avec la gendarmerie et se rend à Calais. Réfugié en France depuis 2009 et traducteur, Mohammad a créé l’Ascia « afin d’aider les Afghans rapatriés à Lille après la reprise de Kaboul par les Talibans » à l’été 2021. Le 12 août 2023, ses recherches le mènent jusqu’à Boulogne‐sur‐Mer, où il retrouve des rescapés mis à l’abri dans des hébergements d’urgence. Les survivants, dont les téléphones ont été confisqués par la police à la suite du naufrage pour cause d’enquête, profitent de sa présence pour rassurer leurs proches restés au pays.

Dans la foulée, Mohammad publie une vidéo sur la page Facebook de l’association : “Je souhaitais non seulement informer la diaspora afghane dans le nord de la France, mais aussi avertir les familles et les proches en Afghanistan de ce drame”. Cette vidéo déclenche une pluie de sollicitations. « Pendant deux semaines, j’ai reçu énormément d’appels téléphoniques de familles en recherche, retrace‐t‐il. Elles m’ont envoyé des centaines de photos de leurs proches. » Mohammad partage les informations collectées venant des familles avec la gendarmerie maritime, ainsi qu’avec l’Institut médico‐légal (IML) de Lille, chargé de l’identification des victimes sous l’autorité d’un magistrat.

« Une fois qu’on a identifié les corps, il faut prévenir les familles. Or, à ce moment‐là, ce n’est plus du ressort des autorités judiciaires », souligne le Dr Anne Bécart, responsable de l’unité de gestion des situations médico‐légales avec décès massifs de l’IML de Lille. De fait, il n’existe pas, dans les textes, de procédure claire sur l’organisation de la restitution des corps. « La préfecture organise les rapatriements, mais sans moyens dédiés : ce sont les familles qui doivent participer financièrement », indique‐t‐elle.

Mi‐août, rapatrier un corps jusqu’à Islamabad, au Pakistan, coûtait 3 500 euros, soulève Mohammad Amin Ahmadzai, qui a fait établir plusieurs devis. Un prix « énorme pour une famille qui n’a même pas le moyen de se payer le transport jusqu’à Kaboul », rappelle le président de l’Ascia. Finalement, faute de règles claires, il organise la logistique du rapatriement, avec le mandat des familles et en contact avec la préfecture. Mohammad a « trouvé des ambulances qui ont emmené les corps jusqu’à Torkham, la frontière afghane, explique‐t‐il. De là, une association locale a pris en charge les défunts jusqu’à leurs villages d’origine ».

“Il a pris le risque de traverser car il a été abandonné par la société française”

Encore bouleversé par les nombreux appels téléphoniques avec les familles des victimes, Mohammad Amin Ahmadzai gardera pour toujours en mémoire le destin tragique de Niamatullah Shinwari. Ce jeune Afghan originaire de la province de Nangarhar, à la frontière avec le Pakistan, avait fêté ses 29 ans une semaine avant le naufrage. À son arrivée en France, « il m’avait demandé de l’aide, se remémore‐t‐il. Il était blessé, avait été frappé très violemment par la police en Bulgarie ». Sans protection sociale, le jeune homme n’avait pas pu recevoir de soins et vivait à Orléans, dormant dans la rue ou dans des entrées d’immeuble. Au fil du temps, les deux hommes avaient perdu contact. Niamatullah Shinwari n’avait pas saisi la proposition du président de l’Ascia d’un logement à Lille.

C’est en consultant les photos des victimes du naufrage que Mohammad reconnaît le visage de Niamatullah. La culpabilité le gagne. Et s’il avait pu l’aider davantage, l’héberger, l’accompagner dans ses démarches d’asile en France : serait‐il mort dans la Manche ? « Il a pris le risque de traverser car il a été abandonné par la société française, estime Mohammad aujourd’hui. Il n’avait pas de ressources, pas de logement, il a été maltraité. Il était obligé de prendre ce risque pour avoir une vie comme vous et moi. Il était menacé de mort par les Talibans et cherchait juste un endroit pour vivre. »

« Depuis le naufrage, je n’ai plus jamais eu de nouvelles d’eux »

Depuis cette nuit tragique, à des milliers de kilomètres de là en Afghanistan, deux familles demeurent sans nouvelles de leurs proches. Car d’après notre enquête, ce sont bien deux personnes qui manquent à l’appel et non un seul comme l’atteste le bilan officiel. Leurs prénoms : Ahmad Jan A. et Samiullah A. « Ces deux personnes étaient avec moi à Calais, je les ai rencontrées dans la jungle. Et sur le bateau, confirme le rescapé Abdul Wahid. Depuis le naufrage, je n’ai plus jamais eu de nouvelles d’eux. »

Samiullah A. venait d’avoir 20 ans. Il a fui l’Afghanistan pour ne pas tomber entre les mains des Talibans et être enrôlé de force comme combattant. Quelques jours après le naufrage, des membres de sa famille découvrent la vidéo publiée sur Facebook par Mohammad. La famille de Samiullah le contacte : ils n’ont pas de nouvelles de lui et savent qu’il était à bord de ce bateau. « Je suis allé à Calais avec son cousin, raconte le président de l’Ascia. On a vu la gendarmerie maritime, la police aux frontières. Depuis ce jour, nous n’avons aucune information. »

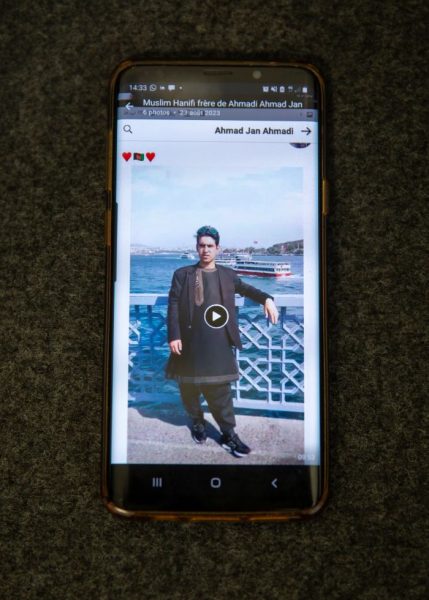

Ahmad Jan A., lui, avait 26 ans au moment du naufrage. Son frère aîné, Muslim, qui vit toujours en Afghanistan aux côtés de leur mère, a en tête le décompte précis de l’absence. « Le 1er décembre, cela faisait six ans jour pour jour qu’Ahmad Jan avait quitté le pays », introduit‐il au téléphone. Durant ces années d’exil, le grand frère est resté en lien avec son cadet. La dernière fois qu’il lui a parlé au téléphone, c’était le 10 août, la veille du naufrage. Ce jour‐là, un ami prend avec son téléphone une photo d’Ahmad Jan, tout sourire, capuche sur la tête, toile de tente en arrière‐fond. Muslim savait que son petit frère avait prévu de traverser cette nuit‐là. « Cela fait plus de trois mois que je n’ai pas reçu de nouvelles de lui. Nous en souffrons encore beaucoup », décrit Muslim.

L’impasse du règlement Dublin qui « vole la vie des exilés »

En août 2021, après la prise de Kaboul par les Talibans, des milliers d’Afghans fuient le nouveau régime fondamentaliste islamiste. « La plupart des naufragés étaient soldats dans l’armée nationale d’Afghanistan, indique Mohammad Amin Ahmadzai. Les Afghans qui étaient fonctionnaires ou qui travaillaient pour des ONG ou des ambassades ont pu être rapatriés, pas ceux qui ont servi dans l’armée afghane alors même qu’ils étaient menacés par les Talibans. »

Une fois arrivés en Europe, où ils pensaient trouver une protection, ces exilés se sont heurtés au règlement dit de Dublin. Ahmad Jan et Samiullah A. avaient tous deux tenté de déposer une demande d’asile en France. Celle d’Ahmad Jan a été rejetée. Une convocation émise fin 2022 par la préfecture de police de Paris atteste que le jeune homme relevait de ce règlement européen, selon lequel le premier pays de l’Union Européenne (UE) par lequel un exilé est passé devient responsable de sa demande d’asile.

Comme lui, la plupart des exilés présents sur le bateau sont entrés dans l’UE par l’un des pays des Balkans, où ils ont « subi une prise d’empreintes – peut‐être parfois de force – et se sont retrouvés enregistrés dans le fichier Eurodac », partagé entre les polices aux frontières européennes, indique Mohammad. En France, ils se sont retrouvés dans l’incapacité de déposer une demande d’asile et risquaient d’être renvoyés vers ces pays « où certains ont été violentés et maltraités par la police, et où ils n’ont pas pu être mis à l’abri » rappelle le président d’Ascia.

Ahmad Jan A., Samiullah A., Niamatullah Shinwari et d’autres ont donc décidé de rejoindre le Royaume‐Uni, qui n’applique plus la procédure Dublin depuis le Brexit et sa sortie de l’Union européenne, devenant une porte de sortie pour les exilés qui tentent d’échapper à ce règlement. Mohammad s’est fixé pour mission de mettre en lumière les conséquences dramatiques de ce règlement qui bloque les personnes dans leurs demandes d’asile et, à ses yeux, « vole la vie des exilés ».

De Dunkerque à Boulogne‐sur‐Mer, les traversées de la Manche par des embarcations de personnes exilées se sont multipliées ces dernières années. Certaines de ces tentatives se terminent tragiquement, comme ce 24 novembre 2021 où le naufrage d’un bateau a provoqué la mort de 27 personnes, originaires pour la majorité des victimes du Kurdistan irakien.

Si le bilan des morts en mer est chiffré par les autorités, nous avons entendu maintes fois des pêcheurs, des sauveteurs en mer ou des citoyens solidaires considérer qu’il serait sous‐estimé. Dans les campements le long du littoral, les rumeurs de disparitions sont aussi récurrentes que difficiles à prouver. En attendant, dans les pays d’origine, des familles sans nouvelles de leurs proches comme celles d’Ahmad Jan ou de Samiullah A. demeurent bloquées dans un deuil impossible.

Notre équipe, composée de cinq journalistes, enquête depuis plusieurs mois sur les disparus de la Manche, afin que les histoires de ces personnes ayant fui leur pays dans l’espoir d’un avenir meilleur et dont on a perdu la trace ne tombent pas dans l’oubli. Le soutien obtenu du JournalismFund Europe nous permet de mettre en lumière cette zone d’ombre à la frontière, qui met en jeu la responsabilité des États européens.

Une dizaine de jours après le naufrage du 12 août, nous nous sommes rendus à Calais pour tenter de documenter ce drame. Nous avons retrouvé des rescapés vivant dans un petit campement très isolé de la ville. Leur rencontre fut notre point de départ. Celle avec Mohammad Amin Ahmadzai de l’Ascia nous a ensuite permis de retrouver d’autres rescapés du côté de Liverpool et de reconstituer le fil complet des événements.

Maïa Courtois, Simon Mauvieux, Maël Galisson, Nicola Kelly et Valentina Camu

Dossier lié

Calais, le drame migratoire

6 articles

La majorité des migrants désireux de gagner l’Angleterre ne le font pas parce qu’ils ont été « abandonnés » par la France ou qu’ils risquent l’expulsion en Afghanistan suite à un refus de demande d’asile. Ils le font parce qu’ils veulent rejoindre l’Angleterre. Pourquoi ? Il eût été intéressant de poser la question à vos interlocuteurs. La langue, la famille ou les amis déjà présents sur place, un accès au travail beaucoup plus facile qu’en France… sont des raisons fréquemment invoquées.

« Le journalisme, c’est le contact… et la distance » (Hubert Beuve Méry)