Ce lundi 7 juillet, deux lectrices de notre journal, membres de la Société des Amis de Mediacités, ont sensibilisé notre rédaction aux représentations du handicap et des personnes handicapées dans nos articles.

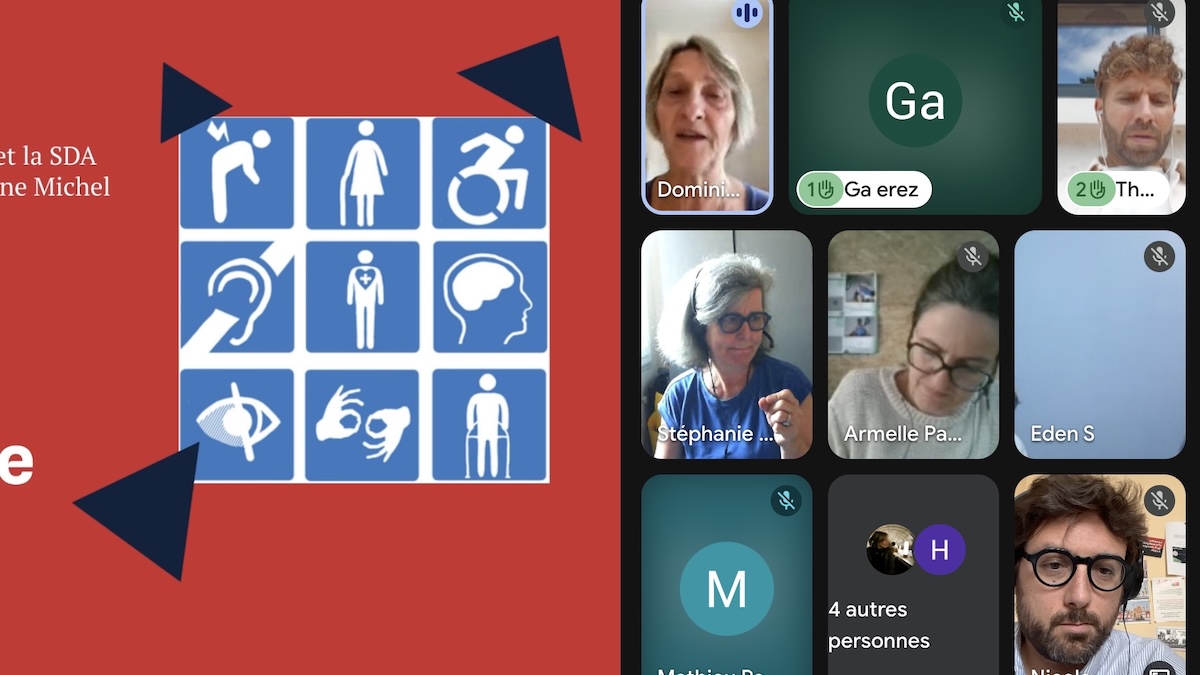

Faut‐il préférer « non‐voyant » à « aveugle » ? « Déficient auditif » ou « malentendant » à « sourd » ? Ce lundi 7 janvier, la rédaction de Mediacités a prolongé sa réunion d’équipe hebdomadaire par un temps de réflexion sur les mots que nous utilisons pour parler du handicap dans nos articles. L’initiative ne venait pas de l’un d’entre nous, mais de deux membres de la Société des Amis de Mediacités (SDA) : Dominique‐Anne Michel et Stéphanie Lucien‐Brun. Toutes deux ont été sensibilisées aux problématiques liées au handicap au cours de leurs parcours professionnels ou associatifs.

Stéphanie et Dominique‐Anne souhaitaient donc nous ouvrir les yeux et nous faire cogiter sur les représentations que véhiculent, parfois inconsciemment, nos écrits. Et ce fut le cas !

« Mal nommer le handicap ou les personnes handicapées est une forme de validisme »

Nos échanges ont débuté par une définition : celle du validisme. « Un système de pensée qui fait des personnes valides la norme sociale et qui donc oppresse les personnes handicapées, a développé Stéphanie. Il se manifeste autant quand on les considère comme des victimes que comme des héros. » D’où, une première suggestion pour nous autres journalistes : s’interroger sur la tournure « Il souffre de [tel handicap] », remplaçable par « Il est atteint de [tel handicap] », car « il est possible d’être handicapé sans en souffrir », soulignent nos deux formatrices du jour.

« Mal nommer le handicap ou les personnes handicapées est une forme de validisme », a poursuivi Dominique‐Anne, qui nous a conseillé d’adopter le réflexe suivant : toujours demander à une personne handicapée interviewée comment elle souhaite être désignée dans l’article. « Interrogez‐vous aussi sur la pertinence et la nécessité ou non de mentionner le handicap d’une personne si ce n’est pas le sujet », ajoute‐t‐elle. Et en cas de propos validiste dans une citation, rien ne nous empêche d’ajouter un « (sic) ». Ces trois lettres indiqueront à nos lecteurs que l’auteur de l’article a conscience du biais véhiculé par les paroles de l’interlocuteur cité.

Le fameux « dialogue de sourds » (sic… donc)

Mais au fait, les articles de Mediacités sont‐ils validistes sans le vouloir ? Stéphanie et Dominique‐Anne se sont plongées dans les archives de notre journal, armées de mots‐clefs et de tournures toutes faites. Pêle‐mêle : « Infirme », « sourd », « déficient », « cloué à son fauteuil », « autiste »… « Notre coup de sonde n’a rien rapporté d’inquiétant dans nos filets », nous ont‐elles rassurés, mais elles ont relevé des « expressions qui fâchent ».

Première d’entre elles : le fameux « dialogue de sourds » que nous avons tendance, il faut le reconnaître, à accommoder à toutes les sauces, qu’il s’agisse des controversées démolitions dans le quartier de l’Alma, à Roubaix, ou du retard pris dans le développement du RER lyonnais. « Or, les sourds dialoguent, commente Stéphanie. Ils ne le font juste pas comme les personnes valides. » A l’inverse, nos deux sociétaires n’ont pas trouvé de « cloué dans son fauteuil » dans nos publications : « Bonne nouvelle, car les personnes à mobilité réduite ne sont pas des Christ en croix ! »

« Peut‐être aurait‐on pu écrire “délirante” »

Dans un autre registre, nos discussions ont abordé les représentations des handicaps psychiques, « rendus visibles par la loi de 2005 sur le handicap », a rappelé Stéphanie. De fait, le sujet est loin d’être anecdotique car, par habitude ou facilité journalistique, nous qualifions fréquemment telle situation de « schizophrénique » ou telle attitude « d’autiste ».

Là, encore, Dominique‐Anne et Stéphanie ne nous intiment pas de bannir des mots de notre vocabulaire mais de nous interroger sur leur emploi : d’autres termes qui ne stigmatisent pas un handicap peuvent‐ils être tout aussi adaptés ? Et Dominique‐Anne de prendre un exemple : dans une enquête sur le géant du mobilier Maisons du Monde, un journaliste de Mediacités évoquait « une stratégie commerciale schizophrène ». « Peut‐être aurait‐on pu écrire “délirante” », glisse notre sociétaire.

Qui est le créateur toulousain à l’origine du drapeau mondial des sourds ?

De cette passionnante et nécessaire discussion est ressorti un document « Mediacités et les représentations du handicap ». Pas encore finalisé, il nous servira de vade‐mecum auquel nous référer pour l’écriture de nos futurs articles. Ce serait a priori une première. Si de nombreuses ressources existent sur le sujet, « curieusement, nous n’avons trouvé aucune charte rédactionnelle portant sur le handicap ou les déficiences dans aucun media, notent Dominique‐Anne et Stéphanie. L’Arcom, du temps où il s’appelait CSA, avait annoncé en 2020, en grande pompe, la mise en place d’un “comité de rédaction handicap” chargé de mettre au point un glossaire mis à la disposition des rédactions. Mais cinq ans plus tard, nous n’en avons trouvé aucune trace ! »

C’est un bon début de commencer à vous poser la question, mais les réponses ne sont pas à la hauteur.

Tout d’abord, on ne comprend pas si vos deux lectrices sont des personnes directement concernées ou des personnes sensibilisées aux problématiques et qui se permettent de parler à notre place ? Parce que c’est aussi ça le validisme, c’est parler à la place des premiers concernés. Ensuite, il ne suffit pas d’être concerné directement en étant une personne handicapée, encore faut‐il avoir déconstruit le validisme qui nous imprègne tous, car nous vivons dans une société validiste et nous sommes tous validistes, que nous soyons en situation de handicap ou pas.

Ensuite, vos deux interlocutrices, quelle que soit leur bonne volonté, utilisent des termes qui sont problématiques. Car non, nous ne souffrons pas d’un handicap ou nous ne sommes pas « atteints d’un handicap ».

Il serait temps de vous intéresser à la définition du handicap, et je parle de celle de l’ONU, inclue dans la Convention des droits des personnes handicapées, et non pas celle de la France qui n’est pas en conformité avec les engagements internationaux de la France, qui a ratifié la Convention il y a 15 ans, mais qui refuse de l’appliquer.

Il est regrettable aussi que la définition donnée du validisme occulte la dimension politique de ces systèmes d’oppression qui est le fruit d’une société productiviste et capitaliste. Car non, nous ne sommes pas atteints par des handicaps, nous sommes mis en situation de handicap par les barrières que la société met sur notre chemin.

Enfin, construire un document Médiacités sur les représentations du handicap avec deux personnes dont on ne sait pas si elles sont concernées et qui ne sont pas représentatives des personnes handicapées pose problème.

Il y a suffisamment de collectifs antivalidistes, et notamment celles et ceux qui ont introduit la notion en France, pour ne pas faire appel à ceux qui sont le plus en capacité d’évoquer le sujet et de le faire sérieusement. Et encore une fois, vous mélangez la question des déficiences, des incapacités et du handicap, trois notions différentes.

Si vous avez vraiment à cœur de vous former, commencez par lire ici tout ce que Handi‐Social a rassemblé comme ressources pour comprendre ce qu’est le validisme, et pour retrouver tous les textes importants de l’ONU, à commencer par la Convention, tous les rapports et les observations générales.

https://www.handi-social.fr/combats-d-handi-social/ce-qu-handi-social-defend–page-123

Bonjour Madame,

Merci beaucoup de l’intérêt que vous avez porté à ce travail en cours et du temps que vous avez pris pour proposer vos perspectives et enrichissements.

Nous vous répondons en tant que personnes qui ont contribué au travail de la Société des Amis de Mediacités – de façon indépendante de ce que l’équipe et le rédacteur de l’article de la Fabrique pourraient avoir à dire.

Quelques points de contexte :

• Nous avons fait, en tant que sociétaires et lectrices intéressées et concernées par les représentations du handicap, un travail d’objectivation de comment cela se passe dans les pages de Mediacités afin de proposer à l’équipe un état des lieux de ce que diffusait le journal. Ce travail est un travail produit par la SDA, au service de l’équipe du média. Ce travail avait comme objectif premier (et premier objectif) un début d’objectivation des usages des mots.

• Nous avons rendu compte de ce travail à l’équipe, dans un temps de partage (court) qui a pu être vécu par certains et certaines comme de la formation, sans que nous l’ayons nous nommé en tant que tel. Cet article relate la façon dont, du point de vue de l’équipe, ce 1er temps de travail sur le sujet a fait émerger une réflexion partagée.

• Nous avons produit un document interne de travail qui pose des éléments de compréhension et ne remplace pas les ressources existantes par ailleurs, vers lesquelles ce document pointe.

• Oui notre boussole est la CIDPH/CDPH

• et oui, nous aurions aimé avoir le temps de développer une approche plus précise, étayée, notamment par le modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH‐PPH) tel que développé par P. Fougeyrollas – mais cela n’était pas l’objet de ce temps de travail.

• Et oui, c’est avant tout une dynamique ouverte et …

merci car votre commentaire précise de nombreux points importants et contribuera à enrichir la réflexion de l’équipe.

Cordialement,

Dominique‐Anne Michel et Stéphanie Lucien‐Brun

Article pertinent et commentaire tout aussi intéressant ! Su vis réflexions se poursuivent, j’ajouterai un site Psycom fait comme un guide à l’usage des journalistes traitant des troubles psychiques. Par exemple, on conseille à présent l’appellation Personne concernée par un trouble psychique. C’est long mais on progresse ! Il y a aussi tout un travail mené pour changer la manière dont les suicides sont relatés dans la presse, pour éviter d’inciter à d’autres suicides. A lire ! https://www.psycom.org/sinformer/nos-supports-dinformation/journalistes-pour-informer-sans-stigmatiser/

Et bravo pour vos efforts dans ce domaine !